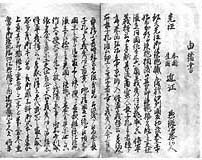

国友鉄砲鍛冶由緒書(部分) |

「国友鉄砲記」によると、天文13年(1544)2月将軍足利義晴が、管領(かんれい)細川晴元を通して国友村の鍛冶・善兵衛らに鉄砲製作を命じ、6ヶ月後に6匁(もんめ)玉筒2挺(ちょう)を完成させたといい、それを国友鉄砲鍛冶の始まりとしています。この「国友鉄砲記」は、国友における鉄砲の製作開始にまつわる話として引用されることが多いようです。

他方、「由緒書」では、中国人の長子孔(ちょうしこう)という人が、種子島に渡り、弘冶2年(1556)に京都に入り、その後、国友に住まいして鍛冶たちに鉄砲などの製法を伝えたことを始まりとしています。

しかし、どちらの資料にしても、それらを証明する資料は現在のところ見つかっていませんので、本当のところはいまだに謎(なぞ)につつまれています。

ただどちらにしても、湖北地方には、発掘された古代製鉄遺跡(木之本町古橋製鉄遺跡など)や鉄に関係する古い地名(金居原(かないばら)、金糞岳(かなくそだけ)、タタラ、伊吹、ケラなど)が数多く残っていることからもわかるように、古くから製鉄技術が伝わっており、質の良い鉄材も入手できたことから、鉄砲伝来からほどなく、国友鍛冶が鉄砲製作を始めたと考えられています。