国友一貫斎って誰?・・・鉄砲鍛冶の国友藤兵衛家9代目当主で江戸時代中期に空気銃、天体望遠鏡などを発明した人。

国友一貫斎って誰?・・・鉄砲鍛冶の国友藤兵衛家9代目当主で江戸時代中期に空気銃、天体望遠鏡などを発明した人。長浜市立北中学校 国語科 3年生 表現「パンフレットを作ろう」

|

何でこんな所にエジソン? 〜いやいや国友一貫斎〜 |

| 担当者 | 小林 |

国友一貫斎って誰?・・・鉄砲鍛冶の国友藤兵衛家9代目当主で江戸時代中期に空気銃、天体望遠鏡などを発明した人。 国友一貫斎って誰?・・・鉄砲鍛冶の国友藤兵衛家9代目当主で江戸時代中期に空気銃、天体望遠鏡などを発明した人。 |

|

一貫斎history・・・ 1820年(文政3年) 江戸に滞在していた成瀬隼人正(はやとのかみ)宅でイギリス製の天体望遠鏡に出会う 1832年(天保3年) 一貫斎が55歳の頃ようやく長年の夢であった天体望遠鏡作りを始めた。 1833年(天保4年) 一貫斎は様々な困難を工夫で乗り越え1年3ヶ月後の10月にようやく最初の天体望遠鏡を完成させ、月と、木星の観測を行う。 1835年(天保6年) 一貫斎観測の中でも特に有名な太陽の黒点観測を行う。 1836年(天保7年) 天保の大飢饉(だいききん)で村を救うために一貫斎は片時もはなさなかった天体望遠鏡を売って村の人を助けた。 |

国友一貫斎って何作ったん・・・ 一貫斎が作った物と言えばやっぱりグレゴリー式反射望遠鏡 (左図)でしょう。一貫斎は二度天体望遠鏡を作っています。それは、数十回という実験を重ねて作られました。また、この望遠鏡は一貫斎が初めて出会い興味を持ったイギリス製の物より遙かに性能がよく倍率も二倍以上もあった。 ちょっと小話〜科学の道〜 この天体望遠鏡はグレゴリー式反射と言う反射方式を使用しています。これは、下図の様な二つの反射鏡によって光を反射させ一点に集めると言う方式です。この形式の天体望遠鏡は、反射鏡とレンズの善し悪しで性能が決まります。そのため、一貫斎は数十回という数多くの実験をしたのです。ちなみに反射鏡は銅約65%、錫約30%が最も良いことを突き止めた。レンズは接眼レンズ1枚、対物レンズ1枚でした。  (自作の天体望遠鏡(長浜城歴史博物館蔵)↑) |

やっと参りました一貫斎が観測した物Part1〜月面の観測記録〜 やっと参りました一貫斎が観測した物Part1〜月面の観測記録〜一貫斎が最初に観測したのは毎度おなじみという感じの月の観測です。(右図)最初の望遠鏡でまず観測し、2つ目の望遠鏡ができれば、またさらにさらにと鮮明に、細かいところまで修正して作られた代物です。今の写真技術と良い勝負だとか。 |

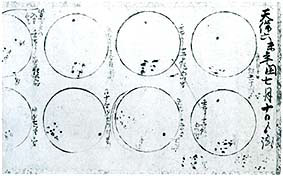

At rast参りました一貫斎が観測した物Part2〜太陽の黒点観察〜 At rast参りました一貫斎が観測した物Part2〜太陽の黒点観察〜やっぱり一貫斎のした事と言えば黒点の観測が上げられます。黒点の観測はもう少し前の9年前にドイツのシュワーベという天文学者が行っていますが、一貫斎の方がすばらしい、優れているとされています。どこが違うのか?それは観測の期間の長さの違いなのです。一貫斎は天保6年(1835年)1月6日から同7年2月8日まで、午前8時と、午後2時の2回太陽の観測を続け、そう観測日数157日、そう観測回数216回というとてつもない観測の量だったからです。 |